追悼 櫻井英樹先生

櫻井英樹先生を偲んで

本学名誉教授櫻井英樹先生が令和6年7月17日に93歳で永眠された。私は学生時代から櫻井先生のご指導を受け、東北大学助手・助教授として40年近くお世話になった。機会をいただいたので、先生の長年にわたる有機ケイ素化学研究のご業績、学会や大学運営へのご貢献などの記憶をたどりつつ、ご冥福をお祈りしたいと思います。思い違いなどあるかもしれないが、お許しいただきたい。

櫻井英樹先生は昭和6年5月16日奈良県に生まれた。ご尊父は林学者であり、ご一家は日本各地に移り住まれたと伺っている。先生は熊本の第五高等学校をご卒業後、東京大学に入学された。ちょうど教育制度が旧制から新制に変わる時期で、櫻井先生は自分が新制の第一期生であることに誇りと責任を感じておられ、そのことを、折に触れ話された。昭和28年3月東京大学理学部化学科を卒業、33年7月同大学院博士課程を修了し、理学博士の学位を授与された。33年12月大阪市立大学(現大阪公立大学)理工学部の井本稔教授の研究室助手、35年米国ハーバード大学博士研究員、37年7月京都大学工学部助手、38年4月同助教授を経て、44年11月に東北大学理学部化学科教授に任じられ、平成7年3月定年にて退官された。さらに、平成7年4月より平成14年3月まで、東京理科大学工学部教授を務められた。平成13年から19年までみやぎ産業振興機構理事長、㈱テクノプラザみやぎ代表取締役・社長としても活躍された。

櫻井先生は東京大学理学部化学科学生として、有機ラジカル反応機構の研究で著名であった島村修先生の薫陶を受けられた。第二次世界大戦の終戦後、欧米の有機化学反応論や構造論が導入され、先生の学生時代には、これにまつわる研究が盛んであった。島村先生とスタッフによる著書「立体化学」の中で、反応機構を考える上での立体効果の重要性を指摘された。この著書も、高分子化学研究で著名であった井本稔先生の著された「有機電子論」も、私たちの学生時代の必読書であり、懸命に読んだ。櫻井先生はこのような時代背景の下、「オレフィンの過酸酸化反応の機構」の研究により理学博士の学位を取得された。先生が、有機反応機構論の権威の一人であったハーバード大学のP.バートレット教授のもとに留学されたのは、櫻井先生の当時の研究傾向を考えると自然なことであった。櫻井先生が留学中にどのような研究をされていたのかについては詳しくは聞いていないが、当時先生は新婚で、留学時の楽しかったご様子がよく奥様から語られた。

正統的な物理有機化学を学ばれた櫻井先生は帰国後、京都大学工学部に新設された合成化学科の助教授として赴任された。櫻井先生はそこで日本の有機ケイ素化学のパイオニアである熊田誠先生に出会われ、自らのケイ素化学研究を開始されることになる。京都大学の熊田研究室ではジシラン(R3Si-SiR3)の過酸による酸化反応を発見されている。この反応はアルケンの過酸によるエポキシ化に似た反応で、ケイ素―ケイ素結合の間に酸素が挿入され、対応するシロキサンを与える。そのほか、この頃、Si-H結合の水素引き抜きによるシリルラジカルの発生と反応性の研究、フェニルペンタメチルジシランの異常な紫外吸収スペクトルの発見、通常平面構造である炭素ラジカルとは異なり、シリルラジカルはピラミッド型であり、シリルラジカルの塩素引き抜き反応が立体保持で進行することなど明らかにされた。物理有機化学の土台の上に立つケイ素化学の勃興を予感させる成果であった。私は合成化学科の4期生として入学し、昭和41年4月に講座配属の際に、熊田研究室を希望し、櫻井英樹先生のご指導を受けることになった。折しも、いわゆる学園紛争の活発な時期であり、過激派学生による学園封鎖・占拠、それを防ぐための逆封鎖などが盛んにおこなわれた。そのころ、大学入試を学外で安全に行うために、櫻井先生も駆り出されたとの話も聞いた。また、そのころの合成化学科では若い助教授の先生方の学問的交流が盛んであったように思う。合成化学科の三羽烏と言われた櫻井、笛野、田伏助教授のグループ間でも、講座の壁を越えた交流があった。後に、理論化学の笛野先生が大阪大学基礎工学部へ、生物有機化学の田伏先生が九州大学工学部に移られた後にも、何度か合同の会合を持たれ、私たち学生も参加した。同じころ、東北大学理学部教授の中西香爾先生の講演会が合成化学科で催された。大変な盛況で、私も教室の後ろで、立って聞いた。合成化学科にも天然物化学の先生はおられたが、それとは全くことなるアプローチで、大変新鮮であった。励起子キラリティ法や核オーバーハウザー効果を用いた構造決定など素晴らしい研究成果に感動したことを記憶している。ちょうどそのころ、キャンパスの外では過激派学生と機動隊が対峙し、催涙弾が撃ち込まれたりしていた。急に学問的雰囲気から現実に引き込まれ、不思議な気分になった。このご講演の後しばらくして、中西先生が米国コロンビア大学教授として招聘され、櫻井先生が東北大学教授にご栄転されることを知った。中西先生が京都に来られたことと、櫻井先生が東北大学に招聘されたことには何か関係があったかもしれない。当時京大の櫻井先生の部屋には6名の大学院・学部学生と企業研修生の落合満氏がいたが、その内、細見彰氏は博士号取得間近であり、新しい櫻井研究室の助手として東北大学に赴任されることになった。博士1年の私と修士2年の村上、修士1年の岡田が東北大学への転学を希望した。大学院学生の転学にどのような規定があったか詳しくは知らないが、村上氏だけが、気の毒にも、博士課程への進学試験の受験を求められ、私と岡田氏は試験を免れた。

昭和45年4月、中西研の助手であった中平靖弘助教授、細見彰助手、4人の大学院生(吉良、村上、岡田と北原研から移動された工藤氏)、落合氏と新たに配属された4年生7人などからなる櫻井研が片平の旧化学教室でスタートし、翌年には青葉山の新キャンパスに移転した。中平先生はNMRを用いる天然物の構造決定で著名であったが、有機ケイ素化学研究にテーマをかえられた。ほかに何人か旧中西研に所属した学生がいたが、この頃の異動は目まぐるしく、私も正確には記憶していない。長年中西先生の秘書であった安並さんに代って、高校を卒業されたばかりの土井玲子さん(後に櫻井研1期生で学習院大学教授持田邦夫氏の夫人)が新しく秘書となられ、研究室の体制が落ち着いた。その年の8月に私も助手にしていただいた。当時の化学科の有機化学系には北原、向井、伊東、高瀬の4先生が教授としておられ、非ベンゼン芳香族化学、有機光化学、天然物化学などの分野で最先端を走っておられた。櫻井先生は新しい有機ケイ素化学分野を切り開くことに意欲的で、「東北大学を有機ケイ素化学の聖地にする」との合言葉で、スタッフや学生達を鼓舞された。青葉山キャンパスでは、細見助手の指揮のもと、天然物化学仕様の実験室を有機金属化学研究に適したものに変えるところから始まった。どの実験台にも加熱・撹拌を要する合成実験や蒸留などを合理的に行うためのフレームが組まれ、窒素ガスなどを導入するためのパイプラインがひかれた。同時に、旧京大グループでは用いられなかったTLCなどの手法が中平先生を中心に導入された。昭和60年ごろ、細見先生と中平先生はそれぞれ長崎大学薬学部(さらに筑波大学化学系)と東京で電気通信大学に栄転された。また、昭和61年から櫻井研で学位を取られた坂本健吉氏が助手、私も助教授になった。また昭和62年には、筑波大学から関口章先生が、新設された有機ケイ素関連材料化学実験施設助教授として赴任され、一体として運営された。こうして櫻井研の体制は一新された。

初期の櫻井研では、まず当時系統的研究のなかったケイ素ラジカル、二価ケイ素分子などの有機ケイ素反応性中間体の生成とそれらの化学的挙動の究明に成果を上げた。ケイ素-ケイ素及びケイ素-炭素シグマ結合のパイ電子系との相互作用の本質の究明に努力し、多くの分光学的研究を行うとともに、新規な光反応や熱反応を開拓した。さらに、シグマ-パイ共役の研究を基盤として、ルイス酸存在下、アリルシラン類によるカルボニル化合物のアリル化反応を見出し、有用な有機合成反応として発展させた。また、テトラキス(トリメチルシリル)エチレンなどの強くねじれたオレフィンの合成に成功した。さらに、安定なヘキサシリルベンゼンやそのジアニオンを初めて合成し、その分子構造や物性を明らかにした。また、次世代の機能性材料として期待されるレギオ選択的な鎖状ポリシラン高分子の新規合成法(リビングアニオン重合)の開発と物性研究に関しても優れた成果を得、ケイ素高分子化学の新局面を切り開いた。さらに、ケイ素あるいはゲルマニウム骨格を持つ環状オリゴシラン及びオリゴゲルマンとして、ヘキサシラ-およびヘキサゲルマプリズマン、オクタシラ-およびオクタゲルマキュバン分子の合成と構造解析などにも成功した。

櫻井先生はこれらの学術的成果により、数々の栄誉を受けられている。昭和50年に松永賞、昭和53年にアメリカ化学会賞(F. S. Kipping Award)、昭和56年に日本化学会賞、平成3年にMerck-Schuchardt Lectureship (ドイツ)、同年Wacker Silicone Award (ドイツ)、平成6年にS. Hiller’s Medal(ラトビア)、平成11年には石川カーボン賞を受賞された。また、平成6年に恩賜賞・日本学士院賞、平成14年には勲二等瑞宝章、平成19年には文化功労者の栄誉を受けられた。また、令和元年には有機合成化学特別賞を受賞された。平成8年に韓国化学会名誉会員、平成9年に日本化学会名誉会員に推挙されている。また、有機金属化学、物理有機化学、有機ケイ素化学、ヘテロ原子化学、その他、多数の国際シンポジウムで特別講演者や招待講演者として学術的ご業績をアピールされ、内外の学術振興に指導的役割を果たされた。

櫻井先生は学会の発展や大学運営にも積極的に尽くされ、優れた手腕を発揮された。平成2年4月から平成5年3月まで東北大学理学部長として教育研究の環境の整備につとめられ、当時、大きな問題であった教養部改編と大学院重点化の実現に指導的役割を果たされた。さらに、東北大学評議員(2期)、理学部附属化学機器分析センター長を務められた。また、有機ケイ素材料化学実験施設の設立に努力された。学外においては、第15及び16期学術会議会員、文部省学術審議会専門委員、日本学術振興会各種専門委員を歴任され、九州大学、分子科学研究所併任教授のほか多数の大学の非常勤講師として、また、大学基準協会判定委員として国内の大学の教育、整備に貢献された。学会活動にも力を尽くされ、日本化学会の理事、東北支部長、日本化学会会長(平成7年度)、有機合成化学協会理事として学会の発展に寄与された。また、日本化学会欧文誌(BCSJ)編集委員長(平成6-7, 10-11年)および速報誌編集委員長(昭和62-63年)を務め、さらに、日本化学会、アメリカ化学会、ロシア科学アカデミーの学術雑誌、その他15に余る学術誌の編集委員、名誉編集委員としても活躍された。また、ゲルマニウム・スズ・鉛化学の国際会議、日韓有機金属・配位化学会議、国際有機ケイ素化学シンポジウム(平成12年)など数々の国際会議の仙台での開催に努力され、組織委員長を務められた。さらに、理化学研究所相談役、日本学術振興会未来開拓研究推進委員、通商産業省・産業技術審議会・評価部会委員、(財)化学技術戦略推進機構・戦略推進会議副議長、(財)科学技術振興事業団・研究統括も務められた。当時隆盛を見つつあったケイ素化学のさらなる発展のために、産官学の連携する関連学協会の必要性を思い、有機ケイ素関連材料化学協会の設立に努力され、事務局を仙台に置かれた。この協会は後に日本ケイ素光化学会と合併し、今日のケイ素化学協会になった。

先生は敬虔なロシア正教徒であり、ご家庭では一男二女のよき父親であった。ご子息は化学の道に進まれ、現在大阪大学教授として活躍されている。先生は多彩なご趣味・特技をもっておられた。バロックからジャズまでの広いジャンルの音楽を愛され、奥様の主宰される仙台童謡愛好会のファンでもあった。カメラ、ビデオ撮影、オーディオ、パソコンの製作、庭いじりをよくされた。何よりも食通で、お酒好きであった。ドイツのある学会のパーティでビール学博士の称号を獲得されたこともご自慢の一つであった。外で飲むよりも、お客様をご自宅に招待することを好まれた。抜群の語学力で、海外の先生方と渡り合う姿が印象的でありました。私たちスタッフや学生たちもよくご自宅に招かれた。豊富な話題と人を引きつけずにはおかない話術と美声で人を魅了した。スケールの大きい人であった。不肖の弟子の私とも我慢強く長く付き合っていただいたことに感謝の思いしかない。安らかな眠りにつかれますよう心よりお祈り申し上げる次第です。

櫻井英樹先生を偲んで

((公社)日本化学会 副会長)

櫻井英樹先生がご逝去されたとの知らせを受け、深い悲しみとともに、先生からいただいた数々の教えが鮮明に蘇ってきます。

1985年に櫻井研究室へ進学する前、私は千葉大学の今本恒雄先生の研究室で学部4年生として研究をしていました。今本先生からは、「修士課程で外部の研究室に進学するなら、京都大学の田伏研究室、名古屋大学の野依研究室、東北大学の櫻井研究室ならば行っても良い」と言われていました。すでに先輩が田伏研究室と野依研究室に進学していたこともあり、櫻井先生のご研究が有機金属化学の世界最先端であることに強く魅力を感じ、迷わず櫻井研究室を志望しました。

「研究室は勉強する場所ではない。良い研究成果があれば大学院は合格する」という今本先生の言葉を信じ、掲載されたばかりの論文を名刺代わりに持参し、「来年からお世話になる佐藤です。私の実験台はどこでしょうか?」と、合格を確信して挨拶に伺いました。当時は自信満々でしたが、今思えば恥ずかしい限りです。千葉大学ではテーマとは関係のない「闇実験」で、今本研究室で合成されていたP-B結合化合物に2級アミンを作用させると、簡単にホウ素が外れることを見つけました。自分で発見したという喜びに浸っていましたが、研究室の歴史の中で積み重ねられてきた多くの暗黙知の上にその発見があることを当時は理解していませんでした。思い上がっていた未熟な学生だったと、今となっては感じます。

櫻井研究室での「バイマンスリー・レポート」は、私にとって忘れられない思い出です。修士課程のとき、すらすらと日本語でレポートを書いて提出したところ、櫻井先生から「君の日本語は徒然草だなぁ。そこはかとなく書いているだろ!」と指摘されました。その瞬間、日本人だからといって自然に伝わる日本語が書けるわけではないことを思い知らされました。それから、日本語の文章の書き方に関する本を読み漁り、櫻井先生の申請書を何度も読み返し、新聞やテレビCMまで分析して、論理的でわかりやすい日本語を書くことを学び直しました。先生の「伝える力」に対する厳しさとこだわりは、今でも私の中に生き続けています。

研究においても、櫻井先生の導きがなければ今の自分はありません。「4配位と6配位のケイ素化学は研究されているから、5配位をやりなさい」――この先生の言葉が、私の研究者としてのスタートでした。当時の櫻井研究室は、中平先生や細見先生がご栄転され、吉良先生、関口先生、坂本先生がスタッフとして支えていました。学生たちは「一発当てよう」という熱意にあふれ、昼夜を問わず研究室にこもり、そこかしこで研究ディスカッションが繰り広げられる、まさに活気ある環境でした。そんな環境に刺激を受け、紆余曲折を経ながらも5配位ケイ素化合物ならではの反応を見つけることができたとき、ようやく研究者としての自信が芽生えました。学位を短期で取得し、それらの成果を携えて野依先生からのお誘いを受け、名古屋大学に赴任できたのも、すべて櫻井先生の導きがあったからこそです。

野依研究室で新しいテーマを模索していた5年間、私は論文を一本も出せずに苦しい時期を過ごしました。その間も櫻井先生は決して見限ることなく、静かに見守ってくださいました。そして最初の論文(過酸化水素水によるクリーンなエポキシ化反応)をようやく発表したとき、先生はまるで自分のことのように喜んでくださいました。直接お会いしてはいませんでしたが、先生から喜びと励ましの手紙を頂いたときの感動は、今でも忘れられません。

野依研究室で10年間を過ごし、産総研に招聘された後も、櫻井先生との交流は続きました。先生が東京理科大学をご退官された後、お正月に先生のご自宅の新年会に何度か招かれました。ある時、先生の奥様が「最近は私の友人と音楽や文学の話をすることが多いので、久しぶりに化学の話で盛り上がっていただいて、主人も楽しそうだ」とおっしゃっていたのが印象的でした。先生は、化学研究のあるべき姿、基礎研究と実用研究のバランス、人材育成の重要性について、常に大所高所からの洞察に満ちたご意見を語ってくださいました。その時間は、酒席の楽しさとともに、私にとって大変貴重な学びの機会となりました。

櫻井先生の教えは、論文の書き方や研究手法にとどまりませんでした。研究に真摯に取り組む姿勢、論理的に考え抜く力、研究分野を牽引していく覚悟、そして人を巻き込み、関わる人を幸せにしながら、みんなで楽しむことの大切さ――これらの教えは、今でも私の中に生き続けています。先生から受け継いだこの精神を次の世代へと伝えていくことが、弟子である私たちの責務だと強く感じています。組織の仕組みや慣習に流され、忘れがちな「研究を貫く強い意志」を、先生の教えという原点に立ち返り、心に刻んで大切にしていきます。

櫻井先生、本当にありがとうございました。先生の教えを胸に、これからも若手研究者を育て、共に化学の探究を続け、新たな発見と価値の創出を目指して歩んでいきます。先生のご冥福を心よりお祈りいたします。先生の精神は、私たち弟子の心の中で、これからも生き続けます。

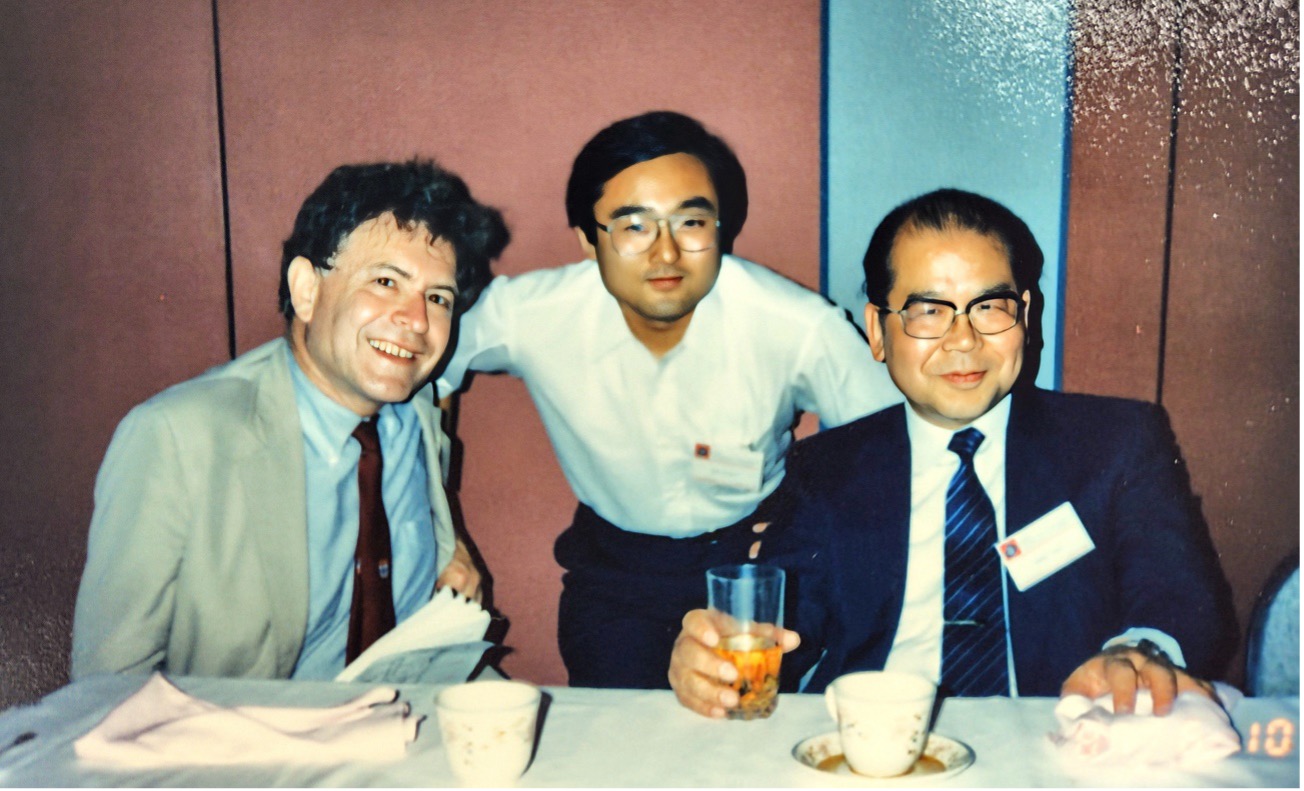

(1987年6月にセントルイスで行われた国際ケイ素化学シンポジウムにて)

櫻井先生との思い出

私は1992年4月に学部4年生で櫻井研究室(有機化学第二講座)に配属されました。それから修士修了までの3年間、櫻井先生が1995年3月に定年退官されるまで、櫻井研究室で学びました。私が研究室に配属された時、櫻井先生は理学部長でいらしたので、私が櫻井先生に直接ご指導いただく機会は限られていました。しかし、思い出してみるとその3年の間に印象に残っていることがいくつもありました。研究室の抄録会や雑誌会に出席されるといつも簡潔で的確な指摘をされていらしたこと、私が大学院入試の結果を報告しに行ったときに、おめでとうと握手をしていただいたときの櫻井先生の手がとても大きかったこと、修士1年生で国内の国際会議に連れて行っていただいて、早くに国際会議の雰囲気に触れる機会を頂いたこと、そのとき教官の懇親会に同席させていただいたこと、学会発表の要旨の確認を提出締め切り日にお願いしに教授室に伺ったら、「もっと早くに持ってくるように」と叱られたこと、化学棟でエレベータ待ちをされていた野副鐵男先生を櫻井先生の居室までお連れする機会が得られたこと、雑誌会での発表で私の誤訳を叱らず指摘されたうえ、それを題材にしていろいろなエピソードをお話になられたこと、などが思い出されます。当時は気づきませんでしたが、教員になって振り返ってみて、櫻井先生にはいろいろなことを経験する場を与えていただいていたことに気づきました。

最近、櫻井先生とのご縁が再び深くなりました。2019年に櫻井先生が有機合成化学協会特別賞を受賞されたことがきっかけでした。櫻井先生ご自身で受賞講演をされる予定でしたが、ご体調を考慮して、私を代理講演者に指名されました。代理講演が私にできるかどうか、大変不安でしたが、櫻井先生から講演のパワーポイントをお送りいただき、それをもとに櫻井先生の業績説明をいたしました。当日会場には有機合成化学分野での錚々たる先生方がいらして、交流することができ、大変貴重な機会でございました。

その後も櫻井先生と交流させていただく機会がいろいろあり、2023年の11月には直接お目にかかる機会を得ました。櫻井研究室の先輩の丸山豊太郎さんが櫻井先生を訪ねられるとのことで、同行させていただきました。櫻井先生と奥様の恵美子様お二人ともとてもお元気で2時間弱もお話しいたしました。

昨年(2024年)の5月と10月に私は2つ国際会議のお世話をしました。どちらも櫻井先生と縁の深い国際会議で、開催予定を櫻井先生にお伝えしたときには大変喜んでいただきました。5月の会議はケイ素化学の国際会議(ISOS)で、広島にて開催しました(広島大学の大下浄治先生との共同主催)。1999年に櫻井先生が組織委員長として仙台で開催されて以来25年ぶりに日本に戻ってきた国際会議でした。ちょうど国際会議開催期間中の5月16日が櫻井先生の93歳のお誕生日でしたので、その日に櫻井先生にお誕生日のお祝いのメッセージと国際会議の様子をお伝えしました。櫻井先生には国際会議の盛会を喜んでいただき、「よろしくがんばるように」と励ましの言葉をいただきました。10月末には「第20回有機金属化学と配位化学に関する日韓合同シンポジウム」を東北大学で開催しました。このシンポジウムは30年以上前に櫻井先生が発起人の一人としてはじめられた、日本と韓国の間の伝統あるシンポジウムです。櫻井先生からは、このシンポジウムを始めたころは大変苦労されたと伺っておりましたので、全力で準備をし、シンポジウムを盛会のうちに終えることができました。このシンポジウムのことも櫻井先生に報告ができるものと思っておりましたので、それが叶わなかったのは大変残念です。

櫻井研究室に配属になってから櫻井先生には研究だけでなく多くのことをご指導いただきました。櫻井先生、ありがとうございました。ご指導いただきました大切なことを、次の世代につないでいきたいと思っております。