青葉理学振興会賞ならびに東北大学総長賞を受賞して

水瀬 賢太

2011年3月に青葉理学振興会賞ならびに東北大学総長賞を受賞しました。学生生活を終えて東北大学を巣立つにあたり、大変励みになる名誉なことであり、ありがたく思っております。また、指導教官であった藤井朱鳥先生、三上直彦先生をはじめ、量子化学研究室のメンバー、学科の同期の友人、先生方、キャンパスライフ支援室の皆さんを含め、9年間の東北大学の学生生活でお世話になったすべての方に感謝します。

受賞の知らせをいただいたのは3月初め、化学教室の卒業祝賀会の頃でした。ちょうど次の勤務地でのアパートを探しに行く前の日のことで、少し緊張していた私にとって、大変嬉しい知らせだったことを覚えています。その数日後の3月11日、学生として最後の実験を行っている最中に東日本大震災に遭いました。受賞のことも授賞式のことも忘れ、電気もガスもない中で、最低限の生活することが精一杯の状況になりました。4月1日からは新しい職場での研究が待っていましたので、あらゆるものが飛散、散乱した居室の中から、最低限の物とパソコンを発掘し、なんとか引越準備をし、心残りも多い中、東北大学をあとにしました。こうした事情でしたので、総長賞は博士の学位記とともに郵送で、振興会賞は5月の連休に仙台に戻った際に、化学専攻秘書の河合さんからいただくという処置をしていただきまいた。震災後の大変な中で手配をしていただき、関係各所に感謝いたしております。

私が行った研究は、水クラスターという、水分子の集合体について、その構造や反応を実験的に調べるというものです。水は我々にとって身近な分子ですが、その水素結合でつながった構造や構造変化に関して分かっていない点が多く残っています。水クラスターを研究することで、水のネットワークに関して微視的な理解を深めようという目的で研究を進めました。水クラスターに関しては、以前から多くの研究が行われてきましたが、私たちは、これまでに測定できなかったような巨大なクラスターや、反応性の高いクラスターの測定を目指し、そのための装置を立ち上げることから研究を開始しました。当時学部4年生だった私は、右も左も分からない状況から試行錯誤を繰り返し、先生方やメーカーの技術者との議論を重ねながら装置を作り上げていきました。測定系をふくめて、装置が現在の形になり、満足な測定ができるようになったのは博士課程2年の秋でした。現在のところ、世界を見回してみても私の立ち上げたシステムでしかできない実験があるという状況であり、装置を立ち上げた者としては大変嬉しく思っています。その後は、既存の装置ではできなかった測定を存分に行い、ナノメートルサイズの水のネットワークや、電子をはぎ取られた水のネットワークなどに対して、これまでわかっていなかった構造の特徴や傾向を見出すに至りました。それらの結果の重要性を認めていただいたことが今回の受賞につながったものと考えています。

私の研究は、主に指導教員の藤井朱鳥先生と行ったものです。先生には研究や実験の基礎を叩き込んでいただきました。研究が行き詰っているときにも私の試行錯誤を長い目で見守っていただき、結果に関する議論が白熱した時や、結果を論文にまとめる際には、早朝から深夜まで討論に付き合っていただきました。装置の仕様や研究テーマに関して、先生とは意向が大きくずれたときでも、実際に実験をしていた私の意見を尊重していただき、大変嬉しかったことを覚えています。藤井先生のおかげで存分に研究に没頭することができました。あらためて感謝いたします。

私は現在、愛知県岡崎市にある分子科学研究所大島康裕グループの助教として、分子や分子集合体の構造とダイナミクスを研究しています。新しい課題に向かうため、必要な知識を得ながら(勉強しながら)実験装置に向かうという毎日を過ごしています。研究内容は違えど、この研究者としての生活スタイルは東北大学の研究室生活とほとんど変わっておらず、私の研究者人生の礎が東北大学で培われたのだと実感しています。ベテラン研究者が多い研究所にあって、学位取得直後である私は駆け出しの身、一番の若手になります。まだまだ力不足を痛感する日々ですが、青葉理学振興会賞、東北大学総長賞の、そして東北大学卒業生名に恥じぬよう邁進していきたいと思います。

最後に、東北大学にはまだ東日本大震災の傷跡や後遺症が深く残っていると聞いています。同時に、大変な状況にあっても、被害に負けない東北大学および大学に関係する皆様の奮闘ぶりも聞き及んでいます。設備の被害も精神的な負担も、そして時間のロスも大きいかもしれません。1日も早く傷跡が薄らいでいき、東北大学の研究がさらに勢いを増していくことを祈念しております。

化学専攻賞および日本化学会第90春季年会学生講演賞を受賞して

磯 健太郎

化学専攻賞、日本化学会第90回春季年会学生講演賞を頂きまして嬉しく思います。

平間正博教授、井上将行教授、山下修治助教、山本嘉則教授、浅尾直樹教授をはじめとする先生方、また、研究室のメンバーの皆様にこの場をお借りしてお礼申し上げます。今回賞を頂けたのは、先生方、共同研究者の皆様のお陰です。

私は学部生の間は山本嘉則先生の研究室で、大学院では平間正博先生の研究室でご指導頂きました。その間に「イソキノリン化合物の新規合成法の開発」、「マデュロペプチンクロモフォアの合成研究」、「コルチスタチン類の全合成」という3つのテーマに携わってきました。学部、大学院ともに有機化学の研究ですが、前者では新しい反応を開発する研究、後者ではそれらの反応を組み合わせて、有用な化合物を作る研究をしてきました。

大学に入学した頃は、はっきりとした進路を考えていませんでしたが、学部3年生の研究室配属から博士課程を終えるまでの6年半、有機化学に没頭してきました。化学教室の先生方、先輩方とお話しさせて頂き、いろいろな影響を受けてきました。そういったことが私に現在の進路をとらせてくれたのだと思います。

また、この研究生活で得たものの中で大きなのが海外にいる友人達です。それまで海外とは全く縁のない生活をしてきましたが、研究室に入るとたくさんの留学生の方々に仲良くしてもらいました。この化学教室で始まったG-COEのサマースクールも思い出に残っています。海外から学生を招待し、シンポジウムを開いて交流しようというもので、第1回、第2回のときに実行委員として関わらせてもらいました。次第に他研究科も合同となって規模も大きくなっていきましたが、初めは化学専攻の実行委員しかおらず、少人数で苦労しながら頑張っていたのを覚えています。このサマースクールがきっかけとなって、私自身、アメリカの研究室へ行って研究してくる機会も与えてもらいました。ここで得られた人との繋がり、経験は今後の私の貴重な財産です。

大学に入学する前には想像もしなかった道を進んできましたが、この道に進ませてくれた化学教室に感謝しております。

最後になりましたが、このような機会を与えてくださいました、化学同窓会の皆様にお礼申し上げると共に、益々のご発展をお祈りいたします。

平成24年2月 追記

震災の影響からいち早い復興をお祈りいたします。

藤瀬賞を受賞して

川口 達也

この度、藤瀬賞を受賞いたしまして大変光栄に思っております。受賞にあたりまして、森田明弘先生、石山達也先生、及び学部時代に講義をしてくださった先生方に厚く御礼申し上げます。

学部3年で計算分子科学研究室に配属された時、私は修 士修了までに論文を投稿するという目標を立てました。そのため院試勉強で研究活動ができなくなることは避けたいと思い、できる限り院試勉強と研究活動を両立させることにしました。そうなると勉強期間も必然的に長期になります。具体的には学部4年の4月から両立してやっていたのですがそれだけ長期間であっても勉強が嫌にならなかったのは以下の2点を意識していたからだと思います。

1点目は、単に合格するための勉強にはせず、目標達成のために役立つ勉強にしようという意識です。例えば有機化学や量子化学は英語の教科書で勉強し、良い文章だと思ったものについては書き写すなどして将来英語で論文を書くときに役立てようという意識です。院試のみならず、目標達成につながっているのだと意識することでモチベーションを維持することができました。

2点目は楽しくやるという意識です。教科書を読んで問題を解くだけでは楽しくないと私は思います。しかし、そこに視覚的なものが入ると勉強は楽しくなると私は考えています。私はChemSketchという分子の構造式を描いたり3D表示したりするフリーソフトを使って様々な有機化合物を3D表示し、化学反応の立体選択性などを考えたり、単純にこの分子はこんな形をしているのかと感心したりしながら勉強していました。このように便利な物を積極的に活用し、目で見て楽しみながら考える、これもまたモチベーションを維持することに貢献したと考えています。

さて、これまでに私は、液体ベンゼンの界面における和周波発生機構を解明する研究を行ってまいりました。和周波発生とは液体界面の振動スペクトルを得る実験手法であり、界面の分子レベルの情報を提供してくれる、近年目覚ましい発展を遂げた実験手法です。私はベンゼンに対する実験結果をもとに、理論面からそのメカニズムや界面での分子の様子を明らかにしました。研究を行う上で私は常に視覚的イメージをもつことを心がけていました。これは院試勉強でその重要性を学んだからです。そして今、私は論文を執筆しています。英語で文章を書くのは難しいですが、院試勉強で蓄積した英語力を生かして努力しています。

このように院試の経験はその後の研究において生かされています。これからもこの経験を十分に生かして様々な面で努力していきたいと思います。

最後に、このような機会を与えてくださった東北化学同窓会の皆様に御礼申し上げるとともに、益々のご発展をお祈りいたします。

東北大学総長賞および青葉理学振興会賞を受賞して

一杉 俊平

研究が軌道に乗ってきて何か賞をいただけたら良いなと思っていた矢先の受賞で非常にうれしく思っています.別に「もらって当然」などと天狗になっている訳ではなく,現在進める研究テーマに非常に思い入れがあるため,それが評価されたことが純粋にうれしいのです.

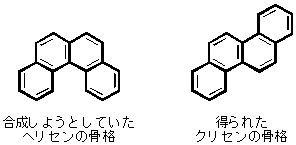

修士1年の頃,私は,新たに発足する磯部研究室の第一期生としてその立ち上げに携わる好機に恵まれました.しかしながら,研究の進め方が未熟だった私は最初の研究テーマに1年半近い時間を費やしたにもかかわらず成果を挙げることが出来ませんでした.ところが,そんな私が修士課程2年の夏に(発足間もない研究室で他に人間がいなかったため?)研究室の根幹の1つとなる多環式芳香族炭化水素誘導体の合成テーマをいただき,新たなスタートをきることとなりました.このテーマも一筋縄ではいかず,既知反応が上手くいかないなどの苦難にまみえることとなりましたが,どうにか最終反応の一歩手前の分子ヘリセン(添付図参照)までたどり着きました.しかし,このヘリセンを用いて最終目的化合物を目指して反応を繰り返していたある日,この分子が実は構造の異なるクリセン(図参照)であることがX線結晶構造により明らかとなったのです.どおりで目的化合物が出来ない訳でした.修士論文のタイトル提出の直前であり,しばし途方に暮れました.しかし,全く予想外の構造が得られたことは興味深く,さらに,調べてみるとクリセンの合成法は限られていることが分かり,今回見つけた反応をクリセンの新たな合成法として報告することで無事修士論文発表を乗り切ることが出来ました.

さて,ながながと思い出話を綴ってしまいましたが,現在私が進める研究テーマは,新しい芳香族炭化水素誘導体,特にカーボンナノチューブの有限モデルとなるようなベルト状構造をもつ分子の合成研究です.最近,世界各地で化学合成によりカーボンナノチューブの要素構造をつくり出すという研究が展開されてきており,非常にホットな研究分野となっています.私たちの研究グループもこの研究合戦に参戦し,独自の分子デザインを武器とすることで革新的な成果を産み出すことが出来ています.このデザインを可能にした分子こそ,私が偶然合成した「クリセン」だったのです.

これが現在の研究に思い入れを持つ理由の一部です.意外な結果が発見に結びつく….そんな経験は化学研究ではありふれたことかもしれませんが,この研究に対する思い入れがここまで自分を走らせ,これからも走らせる原動力となることは間違いありません.

最後になりましたが,上述の通り本当に未熟な自分を根気よくご指導いただいた磯部教授には頭が上がりません.また研究室のメンバーの支えがあってこその今回の受賞だと思っています.4月より私は磯部研究室の助教として現在の研究を続けるチャンスをいただきました.このたびの賞に見合う研究者となれるよう日々研鑽を積みたいと思っています.

化学専攻長賞を受賞して

堀田 一海

この度、博士課程後期修了にあたり化学専攻長を賜り大変光栄に感じております。選出いただいた諸先生方に深く感謝いたします。

私はこれまで「ナノポーラス薄膜の構造的・光学的特性制御に基づく高感度バイオセンサーの開発」というテーマで研究を行ってきましたが、振り返れば6年余の長きに渡り、この研究テーマに取り組んできたことになります。望んだ光学応答を示す薄膜が得られず苦悩した学部時代や、研究室の引越し作業の合間を縫って行った測定装置開発、薄膜の屈折率制御による高感度化への道が開けた時の高揚感などが、みずみずしい記憶として思い出されるように、多くの壁にぶつかりつつも一歩一歩研究を進めてきたことが今回の受賞につながったものと思います。当然ながらこの研究は、私の独力では到底なし得たものではなく、セミナーや論文投稿の際に鋭いご指摘を頂いた寺前紀夫教授、研究室配属時に研究テーマを与えていただいた山口央助教(現茨城大学准教授)を初め、様々な場面で支えていただいた分析化学研究室のスタッフ・学生の皆様方、研究室の枠を越えてお世話になりました諸先生方や、友人、家族にこの場をお借りして深く感謝の意を表したいと思います。

私が研究を進める上で大事にしてきたことの一つとして、一つの実験をいかに有効に活用できるか、ということがあります。“失敗は成功の種”という言葉が示すように、研究においては常に失敗がつきものですが、むしろ失敗した実験の中にこそ、次へつながる重要なデータが数多く詰まっているように思います。目の前で起こった一つ一つの事象に愛をもってじっくり向き合い、失敗を恐れず失敗から学ぶことを楽しむ。このようなチャレンジ精神を大切に、東北大学在学中の9年間で学んだことを糧として、今後さらなる研鑽を続けていきたいと思います。

最後になりましたが、このような機会を与えてくださいました東北化学同窓会に心より感謝申し上げます。是非、東北化学同窓生の力で日本そして世界の学術・産業界を盛り上げていきましょう。

平成23年度 東北大学総長賞受賞を受けて

佐藤 貴哉

この度は、平成23年度総長賞を受賞することとなり非常にうれしく思います。このような名誉ある賞をいただけるのは私自身の力のみならず、私のような若輩者に日頃から懇切丁寧にご指導して下さる寺前紀夫教授、西澤精一准教授及び佐藤雄介助教、さらには同研究室の先輩方、同期の皆様のお陰であると感じています。大学院に進学し就職活動を経験する向こう二年間を、社会人としての自覚を常に持ちながら一層精進していきたいと改めて思っています。

昨年には荻野博・和子奨学賞という名誉のある賞をいただく機会にも恵まれましたが、化学を専ら勉強し始めて大変光栄な受賞に二度も恵まれたことに思うところがあります。

高校時代、当時から英語が得意でとにかく化学が苦手だった文系の私が化学の道に歩み入れることとなったのには、高校の恩師(担任)が私を理系の道に引き抜き、最終的な出願大学に理学部化学系を勧めて下さったためでした。先生の勧めを半ば受動的に受け入れ気付けば化学系にいた、それが入学当初の私の正直な状況でした。しかしそれもやはり何かの縁なのだと思っています。それまで暗記科目でしかなかった化学に、大学の講義を通して理論的にかつ包括的に理解できることに楽しみを見出し、今となっては自分に少しでも無縁とさえ感じていた化学を心から楽しむに至っているわけですから。

さて、今でこそ自分の研究課題の下、自分自身で、あるいは先生方とのディスカッションを通して研究方針を立て、徐々に思うように実験を行うことができるようになってきましたが、私が本研究室に配属された当初は、「研究をする」ことはかなり漠然としていて当時頂いた課題自体をもよく理解できずにいました。そんな中、寺前先生が常に言われている「研究にストーリーを作る」ことを意識して勉強していく中で、霧が少しずつ晴れていくように研究に意味を見出せるようになりました。現研究課題がどのような背景の中で生じたもので、どこまで明らかでどこから未知なのか、そして最終的にどのように応用され得るのか。基礎的な事ですがふと忘れてしまいがちなことでもあります。

常に自分の立場を大局的な視点でとらえ考えに一貫性を持つこのような姿勢は、研究だけでなく社会人として生きていくうえでも基本となることだと常々感じています。これからも今回の受賞に驕ることなく、筋の通った人間になれるよう精進していこうと思います。

最後になりますが、この様な機会を与えてくださった東北化学同窓会の皆様に深く御礼を申し上げるとともに、本同窓会の益々のご発展を心からお祈り申し上げます。

青葉理学振興会奨励賞を受賞して

伊藤 優志

今回、私は青葉理学振興会奨励賞を受賞させていただきました。この場をもちまして、これまで私を育ててくれた家族、勉学の意義と楽しみを教えてくださった先生方を含め、これまでの人生において私と関わってくださった全ての方に感謝の意を申し上げます。真に有り難う御座います。

私は現在、分析化学研究室に所属し、寺前紀夫教授のもとで研究を行っております。我々の研究室は、核酸を用いる「バイオ科学」と、多孔性材料を用いる「ナノ科学」の 2 種類のテーマに沿って研究をしています。私はバイオグループに属し、 RNA を選択的に染色する分子の開発を行っています。一般に、 DNA の方が RNA よりも染色されやすいという傾向があり、DNA を染色する分子は数多く存在します。一方、 RNA 染色剤は現在 1 種類しか市販されていないうえに、 DNA と RNA の「塗り分け」が不十分です。そのため、 RNA の選択性がより高い染色剤の開発が求められています。この研究により、生細胞内で RNA のみを染色したり、 DNA と RNA を異なる色で染色したりすることが可能になります。その結果、 RNA の分布と転写活性のダイナミクスの解析法、核の機能や構造のマイクロイメージングの新しい手法が生まれると考えられています。

自慢のようで非常に申し訳御座いませんが、今回は学業成績に対して賞を頂きました。しかしながら、東北大学理学部化学科では 3 年生の後期から研究室に配属され、それまでの勉強中心の生活から、研究が主体の生活へと大幅に変化します。青葉理学振興会各賞の授与式の後、理学研究科長である福村裕史教授との懇談にて、「学業成績が優れている者と素晴らしい研究成果を残す者とは必ずしも一致しない」というお話を賜りました。まさに先生の仰せの通りであると実感致しております。当然のことながら、単なる知識のインプット、アウトプット能力は、人間よりもコンピュータの方が遥かに優れています。それ故、重要なことは、人間にしか出来ないことを遂行、達成することであると私は考えています。従って、以後は自惚れることなく、機械には不可能な知識の応用を目標とし、日々の研究に邁進していく次第であります。

最後になりますが、再び、私と関わってくださった方々、及び、このような栄誉ある賞を授けてくださった東北化学同窓会の皆様方に御礼を申し上げます。そして、東北化学同窓会の皆様の益々の御発展をお祈り申し上げます。

青葉理学振興会奨励賞を受賞して

大石 將文

この度、青葉理学振興会奨励賞を受賞いたしました。このような名誉な賞をいただけたことは大変嬉しく、支えてくれた家族、一緒に勉強をしてくれた友人、講義をしてくださった教授・教員の方々には厚く御礼申し上げます。

現在私は、昨年10月に配属された反応有機化学研究室の学生として研究生活を送っています。当研究室も昨年の東日本大震災で被災し、半年たった配属当初でも化学棟7階での実験は不可能でした。そのため、薬学研究科分子変換化学研究室にて研究スペースおよび実験器具などをお借りして実験させていただいております。

受賞の知らせをいただいた時は、ただただ驚いた記憶があります。なぜなら研究室配属後、自分自身の知識・技術の無さから、この先研究室の先輩方のように巧みに実験していくことが自分にも出来るのだろうか、という漠然とした不安があったため、講義を受けていた頃のような気持ちとはかなりのギャップがあったからです。しかし、授賞式へ出席して、立派な賞状と盾をいただいてから、再び自信を取り戻せた気がします。研究室配属前の学習スタイルとしては、勉強とアルバイトの両立を意識していました。せっかく家族の支えがあって希望の大学に行かせてもらえているのだから、絶対に大学では何か学び取ってやるという気持ちで講義に出席していました。

さて私は現在、寺田教授および同グループ先輩の指導の下、新規不斉触媒を利用した反応開発を行うべく、その初期段階である不斉塩基触媒の合成に携わっています。うまくいくことばかりではない研究室生活では日々いろいろなことを学べていると感じます。失敗をした時に、「落ち込んでも仕方がない、コンスタントに実験を続けることが大切なんだ」と励ましてくれたり、優しい雰囲気で知識を教えてくれたりする先輩との関わりを通して、研究で必要な知識だけでなく、これからの人生で私にも必要な人間像のようなものを考えることがあります。いつ何時でも学ぶことは尽きないのですね。これからも何かを学び取ろうとする気持ちを忘れずに、日々研究室生活を送っていきたいと思います。

最後に、このような賞をくださりました東北化学同窓会会員の皆様に御礼申し上げるとともに、皆様の益々のご発展をお祈り申し上げます。

荻野博・和子奨学賞を受賞して

菅井 祥加

この度は,荻野博・和子奨学賞という名誉ある賞をいただきましたことを非常に光栄に感じています。教職員の方々をはじめ,大学生活を共にした友人や先輩方,大学で学ぶ機会を与え日々の生活を支えてくれた両親,そして本賞を設けてくださった荻野博・和子両先生に深く感謝申し上げます。

受賞寄稿にあたって私の学生生活を振り返ってみたいと思います。私は中学・高校時代ソフトボール部に所属していました。部活動に熱中し,勉学は二の次となっていました。高校時代の勉強不足がたたり,大学入学当初は授業についていけず挫折しそうになったこともありました。しかし,自ら専攻を選んだので純粋に化学を探求したいという気持ちは強くありました。そのため,良き友人や先輩方と積極的に議論を行うことによって理解を深めるなどして,大学生活は勉強することに時間を多く充ててきました。

恥ずかしいことですが,先日寺前教授から受賞の知らせを聞いた後,東北化学同窓会のウェブページで受賞寄稿を拝見するまで本賞のことを知りませんでした。成績優秀者に贈られる賞であると聞いて恐縮しましたが,私一人の力では決してこのような賞をいただくことはできなかったと思っています。日々勉強していく上で疑問に思ったことを議論し合え,勉強のみならず私生活においても良い影響を与えてくれる友人や先輩の存在は何よりも大きかったと感じています。今となっては良い思い出ですが,理解に苦しみ試験前に泣きながら学習したこともありました。そのようなことも周りの支えがあったからこそ乗り越えることができました。改めて私に関わってくださって方々に心から感謝いたします。

分析化学研究室に配属されてから半年ほど経ち,現在は研究室生活にも慣れてきたところです。研究はそう順調とはいきませんが,教職員方や先輩方に支えられながら,知識,実験,考察を重ね,目標に少しずつ近づいていくのを感じています。賞を得るために勉学に励んだのではありませんでしたが,この賞をいただいたことにより研究に対する前向きな気持が更に大きくなってきたのは間違いありません。今回の受賞に決しておごることなく初心を忘れずに,今後より一層研究に邁進していきたいと思います。

最後になりましたが今回このような機会を与えてくださいました東北化学同窓会皆様に深く感謝を申し上げるとともに,益々のご発展をお祈りいたします。

荻野博・和子奨学賞 受賞にあたって

比留間 直人

このたび、荻野博・和子奨学賞を受賞させていただきました。私の21年の人生で、このように賞を受賞することは初めてなので、とてもうれしく、光栄に思っています。今回このような機会を与えてくださった東北化学同窓会の会員の皆様には御礼申し上げます。

私がこの東北大学理学部の化学科に入ってからもう3年たってしまいました。3年前、私が受験生だったころ、教員免許を取るために理学部への進学を考えていたとき、担任の先生から、「東北大なら研究設備もいいし、行くといいよ」と言われ、東北大の理学部を受験することにしました。化学科にしたのは、高校3年の夏、クラスメイトに向けて有機化学の授業をする機会があったことがきっかけです。「人にものを教える」ということはそんなに簡単なことではなく、教えるには教えようとする内容よりもひとまわり深い知識が必要だったのでたくさん勉強しました。勉強をしていく過程で、私たちの身体を構成するアミノ酸や糖などのたくさんの物質について詳しく知ったり、有機化合物の構造決定の問題がパズルのように楽しく解けるようになったりと、化学っておもしろいなと思うようになりました。自分が化学を好きになるのはもちろんですが、子どもたちの「理科離れ」が叫ばれている今日の学校教育において、環境や自然の保護を担っていくであろうこれからの時代の人たちに化学の、理科の楽しさを伝えたいと思い、教師になることを志しました。

大学に入ってからの3年間は大変でした。仙台という、慣れない土地での一人暮らしもそうですが、大学での勉強においても、初めに学ぶことになった物理化学は、大学受験のとき数学・物理が苦手で生物・化学で受験した私にとって受け入れられず、理解できませんでした。のちに学んだ有機化学も高校より反応の種類がはるかに多く、私には難しいものでした。しかし、教員免許を取りたいという気持ちのもと、まじめにコツコツと毎日の授業に出席し、たくさんの課題をこなし、少しずつでも知識を身につけていけたので、数々の講義等の単位を修得することができ、今回このような賞を受賞することができたのだと思います。賞を受賞するにあたって、教師を目指すきっかけをくれた、高校のクラスメイトのみんなや先生方にはとても感謝しています。

早いもので、仙台での生活も残すところあと1年あまりになりました。悔いの残らぬよう、東北大でたくさんのことを学び、これから出会うであろうたくさんの子どもたちに伝えていきたいと思っています。来年、東北大を卒業する際、無事に教員免許をもらえるよう、これからもより一層、頑張ってまいります。