紫綬褒章と私の東北大学化学教室

増原 宏

少し前のことになりますが、2008年秋の紫綬褒章を受賞することができました。レーザーナノ化学という新領域の開拓に優れた業績を挙げ、その成果が光科学やバイオサイエンス、デバイス開発研究等の広範なサイエンスと産業への貢献を果たした、その顕著な業績が高く評価されたとされています。東北化学同窓会からこの受賞について書くように言われましたので、喜んでペンを取り、皆様に報告させていただきます。

私は、1960年代後半にレーザーを用いたナノ秒時間分解分光法をいち早く開発し、世界的にもきわめて早い時期にナノ・ピコ秒の化学と呼ばれる化学反応ダイナミクスの研究領域の開拓に貢献しました。特に電荷移動錯体、高分子溶液、高分子固体、有機結晶粉末などの分子集合体の光化学過程の研究に、先鞭をつけたと思っています。1980年代後半からは、レーザーの持つ高いポテンシャルを生かした化学反応の研究は空間分解化学にあると考え、レーザーと顕微鏡を統合したマイクロメートル微小空間の分光と反応の研究を増原ERATO極微変換プロジェクト(1988−1993年)として展開しました。この研究は、朝日現代用語知恵蔵1990の217頁に新語「極微変換」として紹介されており、一連の成果は1993、1994年にそれぞれ和書と洋書で、マイクロ化学と銘打った世界最初の本として出版されています。その後、世界中の多くの研究者が追従することとなり、マイクロエレクトロニクス、マイクロマシン、マイクロオプティクスと並ぶマイクロ化学が科学技術の領域として誕生する流れに先んじていたと自負しています。

その後、マイクロからメゾ、メゾからナノへと、レーザーを駆使した極微領域の分光と反応の研究を展開し、従来の「光と化学反応」の枠組みを大きく変えるレーザーナノ化学の研究領域を開拓しました。ナノ分光法の開発と反応ダイナミクスの研究に関するものでは、固体のナノ表面や界面層に対してはフェムト秒正反射・全反射分光を、ナノ薄膜についてはフェムト秒回折格子分光を、ナノ粒子集団についてはフェムト秒拡散反射分光法を開発し、不均一分子固体系の光反応を溶液と全く同じレベルで解析する筋道をつけました。ナノマニピュレーションと光圧化学に関するものでは、顕微鏡下集光レーザービームの光圧により、室温溶液中の各種分子系ナノ粒子が焦点位置に捕捉される現象を系統的に明らかにしました。ナノアブレーションのメカニズムと蛋白結晶化などバイオ応用に関するものでは、ナノ秒励起の場合には急激な温度上昇が、フェムト秒励起の場合には局所過渡圧力が、アブレーションメカニズムとダイナミクスの理解の鍵であることを証明し、フェムト秒レーザーによるまったく新しいバイオ研究手法を開発しています。

この研究の流れはナノテクノロジー研究とみなされますが、ナノテクが社会で注目を集め始めたのは、2000年に米大統領クリントンが教書を出して研究投資を始めてからです。私はそれより一時代早くナノに向かっていたこと、さらにレーザーのポテンシャルにこだわり、あくまで光で分子系ナノの研究にこだわったことが、レーザーナノ化学として独自の流れを作ることにつながりました。これらの研究成果は高く評価され、国内外から多くの賞をいただくとともに、ベルギー王立フランダースアカデミー、インド国立科学アカデミーの外国人フェローに指名されています。今回の受章は、これらの一連の業績が高く評価されたものと理解しています。

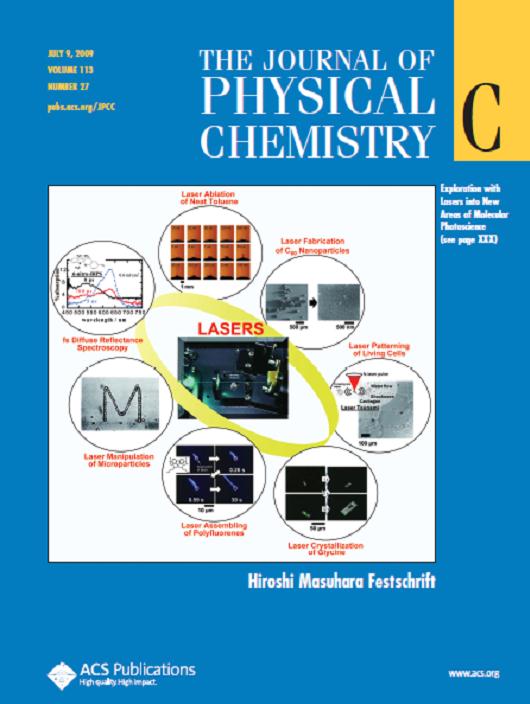

思えば私の研究生活は、片平の化学教室の一角から始まります。小泉正夫(故人)教授の研究室で光化学の洗礼を受け、奥田典夫(故人)助教授の薫陶を受けました。入学時にはサイエンスを糧に生きるだろうと夢想だにしなかった奥手の青年を、紫綬褒章にまで繋がる研究者の道に入れてくれたのは、東北化学であると感謝しています。化学図書館でアメリカ化学会のThe Journal Physical Chemistry誌を見て、こんな論文を書くようになれるのだろうかと思ったことを思いだします。M.A. El-Sayed博士のChem.Rev.を読んでこういう化学者にはなりたい、しかしこのレベルには到底いかないだろうと思ったものです。しかし紫綬褒章に続いて2009年には、そのThe Journal Physical Chemistry誌が、私の特集号を出版してくれました。人生には思いもかけないことが起こるものです。今化学教室にいる後輩の若い人にもきっと同じようなことが起こります。東北大生は本人が思っているよりも高いポテンシャルを持っているのではないでしょうか。この拙文が学生、院生の励みになれば幸いです。

(略歴)

1966年化学第2学科卒業、1968年化学専攻修了

台湾国立交通大学講座教授、奈良先端科学技術大学院大学特任教授、JSTさきがけ「光の利用と物質材料・生命機能」領域研究総括

日本化学会フェローの表彰を受けて

名誉教授 大野 公一

本年(2011年)3月初旬に東北化学同窓会への「受賞寄稿」の依頼が私のところに届きました。「受賞」ということに一瞬戸惑いましたが、昨年3月27日の日本化学会第90春季年会で、平成21年度日本化学会フェローの称号を頂戴し、他の賞を受賞された方々とともに表彰を受けたことを思い出しました。

日本化学会フェローの表彰は、平成19年度から始まったものですので、ご存じない方も多いかと思います。「日本化学会フェロー(The Fellow of the Chemical Society of Japan)」につきましては、日本化学会のホームページや日本化学会発行の化学と工業(2011年8月号)をご参照いただければ幸いです。

私がこのような称号を戴くことになりましたのは東北大学在職中の研究や東北支部での活動が評価されたのかもしれません。そうだとすると、それは私個人というより、多数の共同研究者の方々や支部での活動を一緒に行っていただいた多数の東北支部の先生方のお陰であることは疑う余地がありません。多くの方々にこの場を借りて感謝申し上げる次第です。

実は、この原稿をしたためようとしていた矢先に、東日本大震災が発生しました。そのとき(2011年3月11日午後2時46分)、私は共同研究の打ち合わせを済ませ、化学棟のエレベーターに乗り1階へと向かっておりました。2階付近にさしかかったとき、異常なガタガタという激しい揺れが始まり、女性の声で「地震です。ドアが開いたら外に出てください。」というアナウンスがありました。これは大変と思いましたが、すぐにドアが開きましたので、1階の玄関ホールに飛び出ました。安堵する間もなく非常に激しく揺れだしました。玄関から外へ飛び出ても上から何が降ってくるかわかりません。覚悟を決め、玄関ホールの片隅の壁に体を押しつけ、様子を見守りました。どこかでガラスが割れたり物が倒れたり落ちたりする音が聞こえ、すぐそばの壁には瞬く間に亀裂が広がって行くのが見えます。天に全てを託し激震の収まるのを待ちました。2分ほど経ったでしょうか。少し穏やかな状態になりましたので、玄関から飛び出て避難場所の広場に行きますと、そこには十名ほどの人が居り、生協前の路上にも十数名の人が出ていました。化学棟を振り返ると、頑丈なはずの8階建ての建物が、ユラユラとしなうように揺れ、屋上のあたりでは、エアコンの室外機らしきものが、降り飛ばされんばかりに揺れ動いていました。理学部の広場の芝生も大きな揺れを繰り返し、駐車している車も、船のように揺れていました。ふと気付くと、白いヘルメットをかぶった人たちが数十名に膨らみ、さらに数分後には、広場は避難してきた人でいっぱいになりました。

携帯電話で家族の安否を確認した後、ワンセグでテレビを受信したところ、宮城県沖の地震で数mから10m、所によっては30mもの津波の可能性があることを告げておりました。耳を疑いつつも、海岸付近では未曾有の大惨事になるかもしれないと、とてつもない戦慄が走りました。

停電・断水・市ガスの停止、スーパーやガソリンスタンドの閉鎖、新幹線の不通。そして福島第一原発建屋の爆発。ガソリン不足の中、車で現在の勤務先の豊田理研がある愛知県長久手まで、12時間余りかけて移動。それから仙台に戻るまで38日が経過。というわけで、東北同窓会の原稿締切りが過ぎてしまいました。問い合わせてみましたら、随時原稿を受け付けていただけるということでしたので、遅ればせながらこの原稿を書き上げた次第です。

現在、規模は大きくありませんが科研費を2ついただき、定年前に開始した研究を進めております。自分自身で学会発表する機会が増え、海外へも昨年は英国とハワイ、今年はチェコとスペインに出かけました。審査・評価・執筆等の仕事もありますが、世界に先駆ける研究を続けて行きたいと念じております。最後になりましたが、大震災からの復興と同窓会の皆様方のご健勝ご発展をお祈り申し上げます。

アメリカ化学会賞アグロケミカルス部門国際賞の受賞にあたって

岐阜大学教育学部教授 利部 伸三(S44年卒)

授賞式は、2010年3月にサンフランシスコで行われた。過去のこの賞の受賞者は、大研究室を構えている壮々たる学者であり、化学や農学を専門にしていない教員養成学部にあって、3,4人の学部学生と数年に1人の修士学生の研究環境にいる私のような者には縁がない賞と思っていた。それだけに、決定通知を受けた時は、正直びっくりした。同時に、研究者の出自を問わないアメリカ化学会の選考委員会に改めて敬意を表した次第である。受賞理由として、新規殺虫剤の発明とその活性発現に関する基礎研究が挙げられていた。

世界の殺虫剤市場は、永年、有機リン酸エステル、カルバメートそしてピレスロイド剤の3薬剤群で90%近くが占められていた。そのために、これらの薬剤が適用しない害虫種による被害や、これら3薬剤群に対して抵抗性をもつ害虫の出現が深刻な問題となり、効果的な作物保護のために、上記3薬剤と異なる活性機構の殺虫剤の開発が緊急の課題になっていた。そのような状況にあった1978年に、シェル社が、アセチルコリン受容体にアゴニストとして作用するコード番号SKI-71の化合物を発表した。そして、その新しい分子構造と今までにない殺虫機構に世界が注目した。私は79年に日本特殊農薬製造(株)に入社し、早速この化合物の構造変換を始めた。そして、85年に殺虫剤イミダクロプリドの発見に至った。その一週間後には同系統のチアクロプリドを合成した。一方、シェル社は、SKI-71の商品化を進めていたが、圃場で光に不安定なことが判明し開発を断念した。イミダクロプリドは、92年に登録され、光安定性、殺虫効果また哺乳動物への安全性等に優れているために、世界で最も多く使用される殺虫剤になった。その後、他の研究グループからイミダクロプリドやチアクロプリドの構造に類似した5種の殺虫剤が発見され、これらはネオニコチノイド系殺虫剤と命名され、現在殺虫剤市場の20%を占めている。

私は、86年に岐阜大学教育学部に赴任し、イミダクロプリドの登録を待って、この新殺虫剤群の基礎研究を始めることにした。しかし、研究室にはガスクロはおろかスリ付フラスコが1個もなく、予算は学生実験実習費用等も含めて70万円たらずであった。国内外のグループから、新殺虫剤に関する構造活性相関や薬理学を基礎にした研究論文が次から次と出始めた。彼らは、合成化学者のみならず生化学、薬理学、計算化学、遺伝学の研究者を擁し、研究資金も豊富である。発見者でありながらこの殺虫剤に関して研究の成果を出せない自分が情けなくなってきた。科研費も当たらない。ただ指を喰えて嘆いていても仕方無いので、工学部の研究室の測定器具を借り、また退職した会社から試薬や器具を工面してもらい研究にとりかかった。小中学校の教師を目指す学生には、研究経験は将来の教育に役立つことを説いて実験に興味をもたせ、妻を説得して家の貯金を研究費に回した。まもなく、イミダクロプリドの光安定性の解明や分子の脂溶性・水溶性と殺虫活性の相関式の確立等この分野にとって重要な知見を得ることができるようになった。その後、昆虫学の研究者と出会い、共同で基礎研究の歩を大幅に進めることができた。2000年に10か月間、カルホルニア大学で研究する機会を得て、そこで、受賞理由の一つである光親和性プローブを合成することができたのも幸運であった。このプローブは、殺虫剤のみならずアセチルコリン受容体に作用する鎮痛剤や老人性神経疾患薬等医薬の受容体の結合部位の特定に利用されている。

世界には、卓越した能力をもつ研究者が多くおり、私の理解を超える高度な研究をおこなっている。私のような人間が、日本の稲作形態を変えたと評価されているイミダクロプリドを発見できたのは、神のいたずらだったのかもしれない。幾人もの方が私の研究を応援してくれた。また学生達も一生懸命頑張ってくれた。彼等は、今、小中高校の教壇に立ち、子供達に、いかなる境遇に生まれようがどんな環境にいようが、誰にでも可能性があることを説いていることと思う。小さな研究室で大樹に向かっていった、卒業研究の経験が、彼らの教育現場での指導に役立っていることを信じている。

週末の実験室は静かである。こうして、一人、反応を仕掛け、ガラス器具を洗うのも今年が最後である。紆余曲折のあった研究の各場面に携わった卒業生の面々が頭をよぎる。

平成23年3月6日記

後記 3月11日に東日本大震災が起こった。仙台も大きな被害を受けたことを知らされた。被災者にお見舞いを申し上げると共に、東北大学において教育研究体制が一刻も早く正常に戻ることを願っている(3月14日記)。昨日、化学教室創立100年記念会開催の通知を頂いた。歴史を築かれた先人達と同じ学舎で学ぶことができたことに改めて感謝したい(7月19日記)。

平成22年度文部科学大臣表彰科学技術賞を受賞して

小林 長夫

2010年4月13日上記賞の授賞式に参加させて頂きました。受賞理由は「フタロシアニン系色素の波長調節に関する研究」でした。フタロシアニン(Pc)は1世紀以上前に合成され、その構造は80年近く前にX線で解析された、中心に金属を含む事のできるポルフィリン類縁体で、通常は非常に平面性が高い事で知られています。濃い青から青緑をしており、安価な出発原料から短工程で収率良く合成でき、実社会で長年様々な分野で使われています。染料・顔料、原油中の脱硫触媒としての利用は70年以上の歴史があり、世の中の青・青緑の色素の90%以上はPcです。ですからジーンズ、青壁、青いプラスチック等は殆どPcの色で、一昔前の東海道及び東北新幹線のわき腹の青や緑はPcそのものです。近年では複写機の電荷発生物質、癌の光化学治療、コンパクトディスクの表面、バイオミメチック消臭・抗菌剤等として使われ、その生産量は世界で毎年5万トン以上、特許も年間約2000報以上報告されている、機能分子の王様とも言える化合物です。他の化合物を扱っている会社も有機系化学機能材料を扱っている場合、丈夫で安価なPcに戻って来ます。機能には固体としての形態、そして色、即ち主吸収の位置が関係している事が多く、固体の結晶形態と色の相間の解明、吸収帯位置調節の定量化は長年の懸案でした。私の研究は理学部ですので非常に基礎的、原理的な部分が多く、その過程で得た知識がそのまま実社会に還元できるという所に魅力が有りました。コンピュータで用いられるコンパクトディスクの表面にはPcが塗られていますが、このPcの主吸収の位置が普通のPcのそれよりも数十ナノメートル長く、しかも溶解性の高いものでなければならなかったため、企業の人々は悩んでおりましたが、必要な特性を有するPcの構造と合成法を聞かれた瞬間にお教えする事ができ、まもなく実用化できました。また、癌の光化学治療には無毒で皮膚が光を透過する波長で主吸収を有し、癌組織に優先的に集積する化合物が望まれますが、私の化合物の一つも1994年から病院で使われています。

時々会社や研究会の講師に招かれPcの事を聞かれます。どこの会社も余裕がなく、直ぐに利益の出る所をやりたがりますが、日本を代表する大きな会社でもプロを育てる余裕がなく、Pcの分野で経験が少なく幼稚な知識を持った人々を沢山使って時間とエネルギーを浪費しています。私から見れば「そんな事はもう答えが出ている」「やってもしょうがない」と思える所を皆で悩んでいるのです。私は東北大学という文献を見るには恵まれた所にいます。つい最近迄化学系の約70の雑誌に目を通し、Pcやポルフィリンに関し、世の中の知識の集積がどこ迄行っているのかおおよそ把握しておりました。ですから、会社で多くの人々が悩んでいるのは私の目から見れば「幼稚園の児童が中学のレベルの問題が解けなくて右往左往している」様に見えるのです。会社の人は多くの文献に簡単には触れられない状況にあります。一方大学の先生は自分の恵まれた立場を利用すれば、努力次第でいろんな情報が得られるのですから、社会に於ける自分の立場・役割・任務を自覚して会社の人々を応援して欲しいのです。日本の企業を直ぐにその分野の世界のトップに引き上げる事ができます。日本はハイテクで元気にせざるを得ないのです。

私達の給料には給料の安い派遣社員、母子家庭の人々の税金も含まれており、予々甘えてはならない、大学人として何らかの形で社会に還元しなければならないと感じておりました。若い学生と一緒に好きな基礎研究をやり、一方でその知識で社会貢献が少しでもできる事が幸せであり感謝の日々です。アイデアが有っても多くの人々の協力なくしてできないのですから、私は本当に恵まれた環境にいると思います。Pcでは実用化に関してまだまだ未解明な部分が多く、今後もできるだけの事をして沈降気味の日本社会に少しでも貢献したいと思います。

国民の立場に成れず自分の事だけ考える政治家が余りに多すぎ、国が纏まっていない間に諸外国からつけ込まれ、対処できないでいます。誰もが自分の立場・役割を認識し、官民が協力し合い、主張すべきは主張して国力を高めなければならい時代にきているのは明らかです。東北化学同窓会の皆様が、実質で国力高揚のため頑張って下さる様期待しております。頑張りましょう。

日本化学会学術賞を受賞して

森田 明弘

このたび日本化学会より「界面和周波発生分光の理論の開発と液体界面への応用」というテーマで学術賞を受賞することができました。このような伝統ある賞をいただき、多くの方からお祝いしていただきました。本化学教室にとっても何らかのプラスになれば幸いです。

私がこの化学教室に赴任して、5年になろうとしています。東北大とは縁もゆかりもなかった私を物理化学の教授として採用していただき、大変ありがたく思います。私自身はもともと修士課程まで物理化学の実験をしておりましたが、博士課程から理論化学に転向して、故加藤重樹先生の薫陶を受けました。化学物質は電子と原子核からできているので、分子の電子状態と原子核の動力学をもとに化学を根本から理解するという立場で、私もその徹底した原理主義的な影響を受けました。私は量子化学と分子シミュレーションを用いて溶液内分子の化学反応やダイナミックスの研究をして学位をとりましたが、その後バルクの溶液化学よりもむしろ、溶液界面の関わる不均質化学に関心をもつようになりました。物理化学の立場からみるとバルク溶液の分子科学に比べても驚くほど分からないことが多く、これは大きな研究対象になると興味をもって中心テーマに据えてきました。液体界面の不均質現象は我々の身近にも多く、しかも分子レベルで非常に未開拓であり、解明すべきことは沢山あります。このような問題は理論計算だけで全貌を解明できるものでなく、実験と理論の協力が不可欠です。今回の受賞対象となった研究は、溶液界面を観測する最も有力な手法の一つである和周波発生分光の実験と理論計算との協力を国際的に初めて可能にした成果に対して与えられたと思っております。理論化学を志す学生は、実験とも協力して、実験だけで答えの出せない問題を解くことができる人になってもらいたいと願っています。

こちらに赴任したときには、化学教室で計算化学を志してくれる学生がどれだけいるのか大変不安でしたが、幸い優秀な学生にも恵まれ、石山助教、高橋准教授とともに研究室を立ち上げることができました。計算化学には物理や化学の基礎的な理解が不可欠ですが、学部レベルの一般的な理解では研究の場面では通用しないことが多く、学生には物理化学の基礎からしっかりと学んでもらうようにしています。東北大の学生は、道筋をある程度つけてあげれば、意欲的に研究に取り組める人が多く、彼らを成長の道にのせるのは、我々の教育者としての楽しみでもあります。幸い計算機の進歩は我々の想像を絶するほど速く、計算化学もその進歩に支えられています。彼らが活躍する頃には、計算化学がどこまで発展しているのか想像するだけでも楽しみです。

東北大に来てからは界面分光だけでなく、液体界面の関わるさまざまな現象を中心にして研究を広げ、その研究成果もようやく出てきました。今回の受賞を励みにして研究を広げてゆき、日本の計算化学を支える重要拠点とみなされるような研究室の確立を目指したいと思います。今後ともどうぞ宜しく申し上げます。