片平便り:旧化学教室の近況

真島利行先生像(除幕式平成6年11月23日)と大改修なった旧化学教室。

東北帝国大学は札幌農学校を改組した農科大学と新設の仙台の理科大学とで発足しました。その東北帝国大学理科大学の本館の位置は現在の多元物質科学研究所の科研棟の場所に相当します。創設時の化学教室見取り図(本会報80周年記念号p.235)によれば私の研究室やそれに隣りあう機械工場がある科研棟の東北端はまさに小川正孝、片山正夫、真島利行の諸先生の居室のあたりとなり、毎日同じ土の上を踏んでいるのかと思うと実に感慨深いものがあります。その建物は「2階建てで四角形、北半分は赤煉瓦造りで、南半分は木造を赤く塗った偽煉瓦造り(中略)帝大の校舎としてはあまり立派とはいえなかった(松尾博志、電子立国日本を育てた男、文藝春秋社)」そうです。化学教室がこの理科大学本館から片平キャンパス北門を少し入って右手の旧化学教室に移転したのは昭和10年(1935年)とのことです。

その旧化学教室はその美しいファサードといい、片平ロータリー広場(この言葉は最近聞かれなくなったようですが)を望むロケーションといい、片平キャンパスを代表する堂々たる建物だったことは容易に想像できます。あるいは仙台一だったかもしれません。前記記念号には当時について「この新館は東北帝国大学のキャンパスでは最新のモダンな建築物であり、名所になった。その玄関は教室の玄関としては日本一と自他ともに呼称した」と書かれています。

その瀟洒であったであろう化学教室も私が赴任した頃(1971年)には戦争や学園紛争の後遺症でか、荒廃とは云い過ぎかもしれませんが、内外の壁は煤け、玄関ロビーにはコウモリが棲みつき、水まわりは特にひどくてトイレの多くは使用不能という有様でした。その後は「化学教室が移転してからは化石などの保管場所として利用されており、建物の傷みが目立つのは残念である(片平たてもの物語,平成11年,http://katahira.org/)」と評されるようなまことに残念で勿体ない状況が30年間の長きにわたり続きました。しかし数年前に青葉山の理学部前に自然史標本館がオープンし、昨年度には建物そのものが大改修されてこの4月から大学の本部および法科大学院、公共政策大学院の一部として利用されるようになりました。

化学教室が現在地青葉山キャンパスに移転したのは昭和47年(1972年)の初夏のことでした。梅雨の季節のこと、引越しの予定が雨で何度も繰り延べられ、すべてパッキングした後なので今日も中止と決まると何もすることがなく、三々五々街へ温泉へと繰り出したのも今となっては懐かしい記憶です。その年度に3年生だった、1974年3月に学部を卒業した方より古い同窓生はこの片平の旧化学教室の思い出を沢山お持ちのことと思います。

御依頼頂いた原稿のタイトルは「研究所便り」でしたが、多元物質科学研究所の成立とその現況については平成13年度および15年度の本会報で紹介されていますので重複を避け、古参の同窓会員の方々に旧化学教室に学んだ時代を偲んでいただければと思い、ポケットディジタルカメラでの下手な写真ですが、旧化学教室の現在の写真数葉をもって「研究所便り」に代えさせて頂くことと致します。

多元物質科学研究所 宇田川康夫 記

化学教室片平時代へのいざない

---- よみがえった旧化学教室 ----

草場啓治

片平キャンパスの今年の最大の話題は、昭和初期に建築された旧化学教室が、大学本部としてよみがえたことだと思います(写真1)。

写真1 秋の夕暮れ時、よみがえったことを示すかのように、旧化学教室に明かりが灯る。 a) 真島先生の銅像と教室全景。 b) 教室玄関付近。

この原稿を書くにあたって、大学本部総務部総務課に、内部の見学と写真撮影を申し込んだところ、承諾を頂き、案内してもらえることになりました。 しかし、考えてみれば、昭和35年生まれで、54年に入学した私にとって、旧化学教室は、標本館と言う名の“廃屋”に過ぎず、このままでは、せっかくの機会を上手く活用できない恐れがありました。 そこで、化学教室の“生き字引”こと岩永千枝子さんと昭和35年入学の“ネモちゃん”こと菊地昌枝先生に“時の水先案内人”をお願いいたしました。 また見学後、自分の出身講座である無機化学講座の当時のことを荻野博先生(昭和35年学部卒業)にお伺いしました。 それでは、青葉山しか知らない同窓生の皆様、御一緒に化学教室片平時代への時間旅行に出発しましょう。

玄関を入ると、広いスペースと立派な正面階段が、修復され利用されています(写真2)。 まずは、正面階段を3階まで登ってみましょう(写真3)。 この階段の裏側にあたる化学教室の内側には、木造の講義室(化学第1講義室)が残されています(写真4)。 この講義室は魯迅も学んだ階段教室で、太平洋戦争末期の昭和20年7月の焼夷弾による仙台大空襲の際、あわや焼失といった危機的状況になったそうですが、当時の化学教室の防護団の活躍で事なきをえたそうです。 そして、3階まで登りつめると、旧化学教室会議室があり、廊下の反対側には、ベランダがあります。 この会議室とベランダは、戦後の混乱期の思い出を安積宏先生が、“化学同窓会50年の歩み”に寄稿された文の中に紹介されています。 以下に、その文を引用してみました。

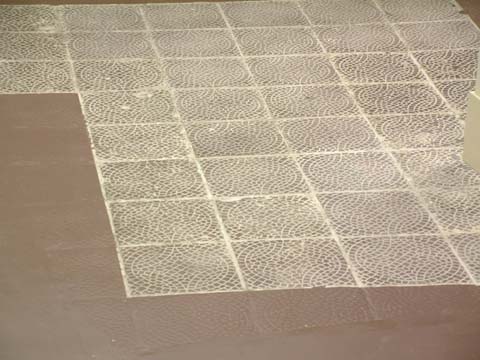

写真2 正面玄関内部。 a) 正面階段付近。 b) 正面階段踊り場から玄関を望む。 床タイルの美しいパターンが往時を偲ばせる。

写真3 正面階段踊り場から2階、3階への階段。

写真4 旧化学教室内側の配置。 手前の瓦葺き寄せ棟屋根の建物が旧化学第1講義室(現在は、医学専門学校時代の魯迅が学んだ階段教室として保存)。 その奥が、旧ガラス工場跡地。 旧化学教室に附随する形で正面階段があり、緑色に塗装された屋上が、3階ベランダ。(総務課提供)

“三、四人の学生がリヤカーを引いて魚市場から帰ってくる。 「魚の配給があるよ」と当番の学生が化学教室の室々に伝えて歩く。 会議室前のベランダに鰊とかホッケの山が三十何組か並んで居る。 ・・・(中略)・・・ 会議室のドアを開けてみると二十余の木製のベットが並んでいる。 ・・・(中略)・・・ 終戦後の化学教室の一断面である。 五十年の歴史で恐らく空前絶後であろう−−−寄宿舎が教室に同居していた珍しい姿。”

この安積先生の文に出てくる寄宿舎は、前述の空襲で下宿を失った学生を収容するために設置された物で、「舎密寮」と命名されています。 本来は“セーミりょう”と読むそうですが、一般に“しゃみつりょう”と呼ばれ、また寮長に因んで、「安積アパート」とも呼ばれていたみたいです。 この舎密寮は昭和20年秋から昭和24年秋にかけて開設され、教室の多くの先輩方に食と住の場所を提供していました。 教室の先輩方が、戦災で苦労されたのは重々承知しているつもりですが、大学まで徒歩0分、ガス・水道完備、家賃0円、おまけに、今や高級魚となって、めったに口に入らない、近海物の鰊を食していた“舎密寮”の先輩方に羨望の念を持つのは私だけではないような気がします。

世の中の混乱がおさまり、舎密寮が閉鎖されて後、食料仮集積所としての役割を終えたベランダは、次に娯楽施設(バトミントン場)として、重要な役割を担ってきます。 この時の様子を、田中信行先生の無機化学講座にいらっしゃった荻野博先生は、“ベランダは、バトミントン場としてはちょっと狭くて、その結果、みんなネット際のプレーが非常に上手くなった。”と回想されています。 また、3階ベランダの特設バトミントン場ですから、場外にシャトルが飛び出すと、1階まで取り行く必要があります。 それが面倒で、荻野先生達は、釣り道具を準備して、3階からシャトルを釣り上げるようになったそうです。 この様子を、後輩の“ネモちやん”は何度も目撃しています。 当時、この特設バトミントン場に近い3階にあった無機化学講座は、地の利を活かして、バトミントンの練習に励み、多くの名選手を輩出したようです。 “懇話会バトミントン大会では、常に優勝か準優勝だった。”と荻野先生は当時の事を自慢されています。

さて、1階に戻ってみましょう。 昭和30年代には、1階の正面階段に向かって右側に理論化学講座があり、当時、小泉正夫先生の教授室だった部屋は、現在会議室になっています(写真5)。 理論化学出身の“ネモちゃん”は、セミナーのたびに逃亡をくり返していたので、ついには旧教授室に閉じ込められ、幽閉状態で、泣く泣くセミナーを受けたそうです。 今の青葉山の化学教室と違って、当時の化学教室は一番町まで歩いて5分、本屋、パチンコ屋、映画館、喫茶店、雀荘と、数時間逃亡するには、もってこいの環境だったのでしょうか。 学生の中には、講義中に銭湯に出かける豪の者もいたそうです。

写真5 旧小泉教授室で思い出に浸る菊地先生。

理論化学講座の突き当たりが書庫で、ここで廊下がLの字に曲がり、さらに古い建物とつながっています(写真6)。 ここから、通用口までの一帯には、昭和30年代当時、分析化学講座があり、現在、幸いにも改修工事が完全にはおこなわれておらず、床タイルや窓ガラスに帝大時代の面影が残っています(写真7)。 通用口近くの階段を3階にあがると、日当たりや見晴しが良い一等地に学生実験室があります。 現在では物品の多くが撤去されていますが、ドラフトや水道配管などの跡が残っています。 ここで、数多くの先輩方が、学生実験をおこなったのだと思います。

写真6 古い建物の旧分析化学講座一帯。 a) 書庫付近で、当時を回想する岩永さん。 b) 書庫付近から通用口にかけて

写真7 旧分析化学講座付近で帝大時代を偲ばせる物品。 a) 窓のすりガラス。 b) 床面のタイル。

原稿依頼の2000文字を超えたので、ここらで、抱腹絶倒の化学教室片平時代から戻ることにします。 今回のことで、化学教室内で料理して食べる習慣や懇話会活動が盛んな理由を垣間見たような気がします。

実は、この原稿を書く段階になって、“旧化学教室”の見学は、それなりに面倒なことらしいことが、判りました。 見学を申し込んだ時に、あっさり承諾を頂いたので、何も考えずに見学いたしましたが、よくよく考えてみると、今は“東北大学本部”なわけです。 もしかしたら、今回の見学許可には、仙台大空襲のおり、講義棟(化学同窓会にとっては、化学第1講義室、一般の人にとっては、魯迅の学んだ階段教室)を守られた先輩方の功績に対する化学同窓会への配慮があったのかもしれません。

末尾ながら、今回の旧化学教室見学では、大学本部総務部総務課吉野氏にお世話になりました。 同氏に感謝いたします。